建築確認

目次

建築確認とは?

建築工事に着手(開始)する前に、建築する建築物の設計を確認して、建築基準法の基準を満たす建物かどうかを判断する手続きです。これを行うことで、違法建築物(例えば、地震ですぐ倒壊するような建物)を建築できないようにできます。

建築主は、一定の建築物の工事に着手する前に、建築主事(または指定確認検査機関)の確認を受けなければなりません。

建築主:建築工事の請負契約の注文者や請負契約をせずに自ら建築工事をする者

建築主事:建築確認を行う役所の担当者

建築確認が必要な建物

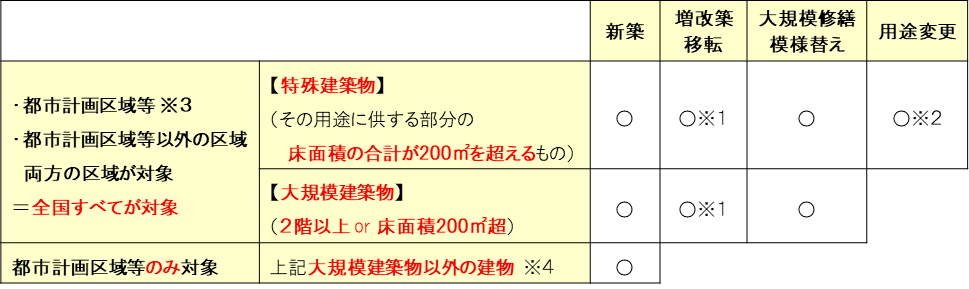

建築確認が必要な建築物

※1 増改築、移転を防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要

※2 用途変更について、ホテル→旅館、劇場→映画館など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要

※2に当てはまらない場合(類似の用途相互間でない場合)、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。

※3 都市計画区域等とは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観区域、知事指定内区域を指す。

※4 大規模建築物以外の建物とは、1階建て(平屋)かつ200㎡未満の建物を指し、この建物は都市計画区域等では、建築確認が必要ですが、都市計画区域等以外の区域(例えば、山奥)では建築確認が不要です

【表の見方】

■建物を基準に見る

- 200㎡超の特殊建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え、用途変更」をする場合、都市計画区域等・都市計画区域等以外関係なく、全国どこでも建築確認が必要

- 大規模建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え」をする場合、都市計画区域等・都市計画区域等以外関係なく、全国どこでも建築確認が必要

- 大規模建築物以外の建築物は、都市計画区域等で新築する場合、建築確認が必要。都市計画区域等以外(例えば山奥)で新築する場合、建築確認は不要

➡ 建築確認は、徳を積んだ夫婦が必要

- 徳:特殊建築物

- 積:200㎡超

- 夫婦:階数2以上 or 200㎡超

建築確認の手続き

確認申請・建築確認

- 建築確認を必要とする場合、建築主は、工事着手前に建築主事(または指定確認検査機関)に確認申請書を提出しなければならない(申請しなければならない)。

- 建築主事は、申請書を受理してから7日以内(特殊建築物・大規模建築物の場合は35日以内)に建築基準法に適合しているかどうかを審査し、適合すると確認したら、申請者に対して確認済証を交付しなければならない。

- 適合しないと認めた時は、その旨と理由を記載した通知書を申請者に交付しなければならなない。

- 上記7日・35日の通期期限が経過しても、確認済証の交付を受けていない場合は、工事に着手していはいけない

- 建築主事が建築確認をする場合、原則、事前に、建築物の所在地を管轄する消防署長の同意を得なければならない。例外として、防火地域・準防火地域以外の一定の住宅の場合は、同意不要。

中間検査

中間検査が必要な工程をを含む場合、その工程に関する工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように、中間検査の申請しなければなりません。

| 中間検査が必要な工程 |

|---|

| 階数が3以上である共同住宅の「床」および「はり」に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程 |

| 特定行政庁が指定する工程 |

工事完了・完了検査の申請

建築主は工事が完了した時は、工事完了日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査の申請をしなければなりません。

完了検査

建築主事は、完了検査の申請を受理した日から7日以内に、建築基準法等に適合しているかを検査し、適合していれば、建築主に対して、検査済証を交付します。

指定確認検査機関による建築確認

指定確認検査機関とは、国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた、建築確認や工事完了検査などを行える民間機関です。簡単に言えば、建築主事に変わって、建築確認の手続きを行う機関です。

では、建築主事が建築確認を行う場合と指定確認検査機関が建築確認を行う場合とでどのような違いがあるのか?

この辺りは、「独学合格プログラム」で解説しています!

特殊建築物・大規模建築物の使用制限

- 特殊建築物または大規模建築物を新築等する場合においては、原則、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができません。

- ただし、例外として「①仮使用の承認があった場合」もしくは「②完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき」は、検査済証の交付を受ける前においても、使用することができる。

違反建築物に対する措置

違反建築物がないように建築確認の制度を設けているが、それでも、こっそり建築確認を受けずに違反建築物を建築する人もいます。そのような場合にどうするかを解説します。

通常の措置

- 特定行政庁は、違反建築物又はその敷地について、「建築主や工事の請負人、現場管理者、所有者、管理者、占有者」に対して、「工事の施工停止」を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、「建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限」等を命ずることができる。

- 特定行政庁は、上記措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置の内容等を記載した通知書を交付して、弁明の機会を与えなければならない。

- 上記通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

緊急の場合

- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、上記の手続によらないで、仮の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

- 特定行政庁は、緊急の必要があって、かつ違反建築物であることが明らかな場合は、工事の施行停止を命ずることができる。